版权声明

《中国石化报》(电子版)的一切内容(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息)仅供中国石化报读者阅读、学习研究使用,未经中国石化报社及/或相关权利人书面授权,任何单位及个人不得将《中国石化报》(电子版)所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,中国石化报社将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。

日期检索

重点摘要2025年04月14日 来源:

中国石化报 作者:

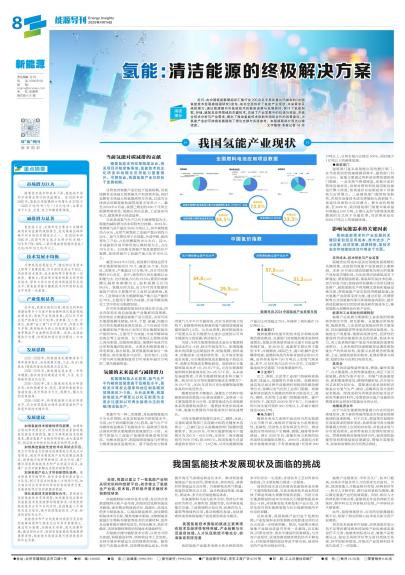

市场潜力巨大 随着技术进步和成本下降,氢能在中国的市场需求预计将快速增长。至2030年和2060年,氢能应用规模将分别增长为3700万~4200万吨/年和1亿~1.8亿吨/年,主要应用于工业、交通、电力和建筑等领域。 减排潜力显著 氢能在工业、交通和电力等多个关键领域均具有显著的减排潜力,是实现碳达峰和碳中和目标的关键技术之一。至2030年和2060年,我国可再生氢占比将分别为8%~15%和75%~90%,二氧化碳减排规模有望在1亿吨/年和16亿吨/年以上。 技术发展不均衡 尽管我国在氢能生产、储运和应用技术上取得了显著进展,但与国际先进水平相比,仍然在技术效率、成本控制等方面存在一定差距。整体上,我国部分氢能制取与转存相关技术、原料与动力相关技术跟跑国际先进水平,而氢能存储与输配技术仍和国际先进水平存在一定差距。 产业集聚显著 近年来,我国从规划引领、财政支持和标准建设等多个方面不断加强和深化氢能领域政策支持,氢能产业迅速发展,2024年可再生氢产能超过10万吨/年,京津冀、长三角、大湾区、能源“金三角”(以宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林为核心的能源富集区)、川渝等氢能产业集群初具规模。未来,各级政策执行力度、协调性和稳定性仍需进一步加强。 发展思路 2025~2030年,积极推进电解槽成本下降和效率提升,加快部署交通、工业、电力(氢发电)领域的清洁低碳氢示范应用。 2030~2035年,推进储运技术进一步降本增效,推动清洁低碳氢在交通、工业、电力领域的商业化应用。 2035~2050年,深入推进相关技术研发应用,加快构建安全、稳定、高效的氢能供应基础设施,逐步形成多元化、规模化、耦合化的用氢格局。 2050~2060年,持续提高新兴技术研发水平,充分发挥氢能对绿色低碳发展和产业转型升级的支撑作用。 发展建议 加强氢能技术前瞻性研究部署。加强综合规划和顶层设计,研究制定国家层面的氢能发展技术路线图,建立完善氢能技术创新体系,推动氢能产业链协同创新,加大基础研究、前沿技术和技术标准体系的研究力度。 加快推进氢能先进技术应用试点示范。设立专项资金支持清洁低碳氢能应用试点示范项目,制定并完善氢能产业的政策法规体系,鼓励地方政府积极响应、率先行动,推广建设国家级氢能技术和产业发展示范区,在推广应用中探索解决当前的短板弱项。 加强氢能产业人才和创新团队培养。着力培养具有跨学科、跨行业背景的复合型人才队伍,制订多层次的氢能人才培养计划,加大相关项目对青年科学家的资助培养力度,完善氢能项目的创新激励机制。 强化氢能技术创新国际合作。紧密结合全球氢能技术布局趋势,加快建设适应新时代氢能技术发展趋势的制度体系,持续发挥氢能技术合作平台的作用,促进氢能人才国际交流与培训,提升我国氢能技术、产业、标准的国际化水平。 氢能技术和产业的发展对我国乃至全球的能源转型和气候变化应对具有重要意义。通过综合施策,加强技术创新,优化政策环境,推动国际合作,我国有望在氢能领域取得重要突破,氢能将为我国实现可持续发展目标作出贡献。

中国石油化工集团有限公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像 京ICP备 10210212号-7 号 |