版权声明

《中国石化报》(电子版)的一切内容(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息)仅供中国石化报读者阅读、学习研究使用,未经中国石化报社及/或相关权利人书面授权,任何单位及个人不得将《中国石化报》(电子版)所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,中国石化报社将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。

日期检索

永远的石油师:

|

|

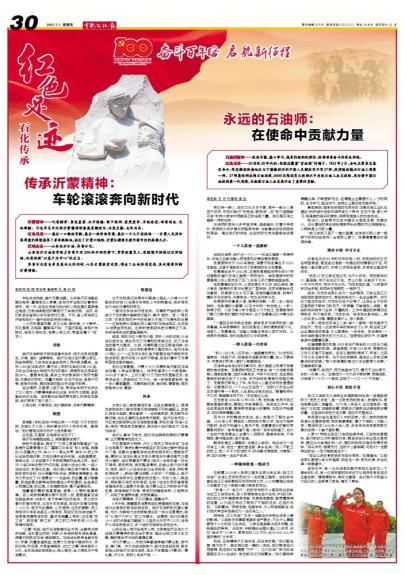

| 石油工程第一师师长张复振骨灰存放于荆州烈士陵园,一代代石化员工时常前来此处追寻前辈足迹、重温入党誓词,从前辈奋战历程中汲取力量。 黄志海 董 豪 季佳歆 庞 坚 摄影报道 |

石油师精神——孜孜不倦、虚心学习;高度的组织纪律性;保持艰苦奋斗的优良传统。

红色足迹——20世纪50年代初,我国还戴着“贫油国”的帽子。1952年2月,由毛主席亲自签发命令,将在解放陕南地区立下赫赫战功的中国人民解放军19军57师,成建制改编为石油工程第一师。57师集体转业到石油战线,8000名指战员从陕西汉中走向石油工业主战场,成为新中国石油战线第一代栋梁,为祖国石油工业发展作出了重要的贡献。

季佳歆 方 月 付喜艳 庞 坚

有这样一群人,他们文化水平不高,其中一部分人甚至不识字,可他们践行“听党话、跟党走”,在“我为祖国献石油”的伟大使命中贡献自己的全部力量。他们是石油工程第一师的成员。

石油师的老兵大多声音洪亮、语速偏快,衣着干净质朴,即使因为年岁增长而略微佝偻,也能看出年轻时挺拔的身姿。通过他们的讲述,过去的时光宛如画卷徐徐展开。

一个人就是一面旗帜

说到石油师,绕不过一个人——石油工程第一师原师长、石油工业部运输公司党委书记兼经理张复振。

张复振师长于1968年离世,其妻子田淑真也于2020年逝世,记者于是联系采访了张复振的长女张惠春。

张惠春出生于1952年,正是张复振担任师长的57师成建制改编为石油工程第一师的年份。尚在襁褓中的张惠春随父母从西安去了玉门,此后又多次辗转祖国各地。

在张惠春的记忆中,父亲总是忙于工作,四处奔波、聚少离多,难得的休息日也要去厂里转转,在家闲暇就会读书看报。张复振文化水平不高,但特别重视教育,时常叮嘱孩子好好读书,只要有空一定会去开家长会。

张复振平时寡言少语,难得的闲暇,一家人会一起去种树。在敦煌的七里镇,30平方米的一块空地上,一家人种满了树。小孩子拿小铲子甚至小勺子刨土,张复振用专门剪刀沉默地打理树木的样子,成了张惠春记忆中隽永的画面。

“一直到去年母亲去世前,都有很多石油师的老人前来看望,与母亲聊聊天,他们总是在父亲的遗像前敬个礼、站很久。”张惠春说,“运输公司里没有说父亲不好的。父亲虽然走得早,但永远是我们心中的骄傲。”

一群人就是一代传承

“我从1951年入伍开始,一直跟着张师长。”86岁的伍福德说,“他话不多,但是每句话都很有分量,他从不摆架子,可是我们所有人都打心眼里服他。”

石油师全体将士的行事作风,很大程度上来源于张复振的言传身教。张复振的司机王志信说,有一次他载张复振从酒泉到敦煌,当时天寒地冻,汽车不好发动,他去接张复振的时候迟到了5分钟,车开到时张复振已在路边等了。张复振沉默地上了车,车开出3公里左右时他慢慢地说:“这要是打仗,一个山头已经完了。”当时20岁出头的王志信吓得一个激灵,从此再也没有迟到过。“跟着张师长干工作,稀里糊涂可不行。”王志信这么说。

王志信在1956年10月6日入党,他知道,党员对自己要有更高的要求,要把工作做得更好。后来在工作中,他也经常告诉后辈,要保持艰苦奋斗的精神,对自己严格要求,时刻保持清醒头脑。

而对93岁的韩启发来说,他入党是为了解放全中国。1948年4月,韩启发入党时尚不满20岁,在成为培养对象时,他还不知道什么是共产党,他看着自己的解放军臂章问团长:“参军难道不是入党吗?”后来他知道了,成为一名共产党员要全心全意为人民服务,要革命到底、不怕牺牲,要冲锋在前、绝不退缩。

韩启发是这么理解的,也是这么做的。转业成为一名石油工人后,他也一直吃苦在前、享乐在后。“别人不敢上的我上,别人干不了的活我干,时刻要对得起党、对得起人民,因为我是一名共产党员。”

一种精神就是一股动力

马轶霄2019年从地质工程专业硕士毕业后,到江汉采油厂采油工艺研究所成为一名助理工程师。她的爷爷曾经在江汉油田勘探开发研究院工作,从小的熏陶让她在大学里学了这个既感兴趣又熟悉的专业。

“我是一个‘油三代’,我的爷爷和外公都在转业后参加过五七油田会战,我小时候爸爸也在外会战,听他们讲,他们的工作环境都异常艰苦,可是每每提起,都带着满满的自豪,认为自己完成了特别了不起的任务,这很打动我。” 马轶霄说,“即使辛苦,但是爷爷、外公和爸爸都说,他们很庆幸当年选择成为一名石油工人。”

同样地,江汉采油厂王东一站副站长仲锐也深受父辈的影响。“父亲做任何事都是高标准严要求,不论什么事都要用十二分的努力去完成。父亲总是能解决很多问题,他就是我的榜样。” 近年来,仲锐提出合理化建议20多项,创效“金点子”10余个,累积创效100万元,成为大伙儿心中爱折腾的“土专家”。

现在,这种精神不仅有传承,而且有发展。“我们都说要‘苦干实干’,其实相比老一辈的人来说,我们哪有他们艰苦啊,现在我们也需要‘巧干’”。江汉采油厂新沟采油管理区马50站站长、党支部书记艾晓慧说,“我们要保持清醒头脑,不断更新观念,在清楚企业需要什么人才的同时,主动学习、担当作为,在岗位上更好地发挥作用。”

康世恩在《继承发扬党的优良传统 加强石油工业队伍建设》的讲话中说到石油师有三个特点:孜孜不倦、虚心学习;有高度的组织纪律性;保持艰苦奋斗的优良传统。

现如今,这些特点已在中国石化落地生根、发展壮大。石化青年时常会到张复振师长安葬的烈士陵园悼念,从榜样身上汲取力量。

“前几年我又回了一趟七里镇,当年我们和父亲一起种下的树已经有两人合抱那么粗了。”张惠春看着远方缓缓说道。

脚步不停 学习不止

记者在采访86岁的刘发珍老人时,发现她的记忆已经明显衰退,甚至连记者前一秒提出的问题都记不住,可是她一直反复念叨,庆幸16岁那年参军,庆幸在这里读书识字。

“我在16岁之前没读过书,也不认识字。那时候年纪小、基础差,学不会也记不住。怎么办呢,只能多下功夫,一天不行两天,两天不行三天。”刘发珍回忆道,“从拼音识字开始学起,和同伴互相鼓励、一起学习。”

后来,刘发珍在军队成为一名护理员,又转业到江汉油田四机医院当护士,再到后来成为一名主治医师。关于成为医生的经历,刘发珍已经不记得了,让她念念不忘的还是那段不断学习的日子。“我想着,不能拖别人后腿。复杂的知识就专门去学,不懂就问。工作中遇到的新情况还特别多,可不能死板。”刘发珍说,“后来我也教年轻人,病人应该怎么处理,需要注意什么,每个都教。”

从军人转变成石油工人后,每个人都有一段快速学习的经历。“我在入伍后用半年时间学会了认字,转业到工矿企业遇到很多困难,什么都得学,一步步学。我学得快,一年半后就通过考试成为三级工。”回想起这段日子,伍福德言语中透露着自豪。

伍福德最难忘的是1958年生产柴油机200匹马力曲轴和曲轴箱的时候。装备简陋,只有C63车床,想要完成工作几乎是不可能的。在总工程师的带领下,所有人三四个月几乎没有休息。终于成功的瞬间,是他这么多年记得最深刻的时候。“那个时候真的是没办法也要想办法啊。”伍福德感叹道。

“战晴天,抢阴天,雨天就是学习天,晴天不过礼拜天,多抓一天是一天。”正是因为一代代的不断拼搏、顽强进取,才缔造了一个又一个奇迹,实现了一个又一个“不可能”。

初心不改 底色不变

在江汉油田五七油田会战指挥部旧址有一组展品被称为“党员三件宝”,是一位老党员的批准入党通知书、交纳党费证和入党誓词。1973年入党至今,这位老党员一直将这“三件宝”压箱底珍藏,即使多次搬家也记得将其妥善安置。这些资料纸张已经泛黄,但依然平整完好。

党员身份始终是他们心中的骄傲。“我入党的时候党员身份还要保密呢,那时候最勇敢、最了不起的人才能入党。”韩启发在1948年火线入党,多年来他将党徽和军功章放在同一个盒子里珍藏。

从第57师转业到玉门油田钻具车间,又到物资管理科,面对新的工作环境和内容,韩启发始终牢记自己是党员,理应处处做得比别人好,理应时时牢记背负的责任使命,“兵马未动、粮草先行,当时什么都缺啊,可我们一定要保证前线,一定不能耽误生产”!

“转业以后还是有很多东西没有变。”伍德福说,“以前在军队要服从命令听指挥,现在也一样,劳动纪律、安全纪律一样要遵守。”

在采访中,每一位石油老兵都庆幸自己当年加入了革命的队伍,每一位党员都时刻牢记不让党员形象在自己这里受损。“横跨青新甘,挥斥戈壁滩”,他们用汗水和奋斗为自己的人生擦亮了底色、增添了亮色。

中国石油化工集团有限公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像 京ICP备 10210212号-7 号